L’invasion de 1775 : les plaines d’Abraham et la défense de la Province de Québec

Fait méconnu, les plaines d’Abraham ont été le lieu de l’un des premiers affrontements de la guerre d’Indépendance américaine. Découvrez ce qui s’y est passé.

À la fin de l’été 1775, deux groupes de rebelles américains se mettent en marche pour prendre possession de Québec. Dans l’objectif de libérer le Canada, plus spécifiquement la colonie de la Province de Québec du joug britannique, les troupes du général Richard Montgomery remontent par le lac Champlain et la rivière Richelieu, alors que Benedict Arnold emprunte, dans des conditions très difficiles, les rivières Kennebec et Chaudière.

En novembre 1775, les rebelles débarquent sur les plaines d’Abraham pour un premier siège qui culminera avec la bataille de Québec, en pleine tempête de neige, le 31 décembre 1775.

1775

Les débuts de la guerre d’Indépendance américaine

Quand s’amorce la guerre d’Indépendance américaine, il y a à peine plus d’une décennie que la guerre de Sept Ans s’est terminée, soldée par la signature du traité de Paris en 1763. Le territoire, qui avait pendant plus de 150 ans été connu comme la Nouvelle-France, passe sous contrôle britannique.

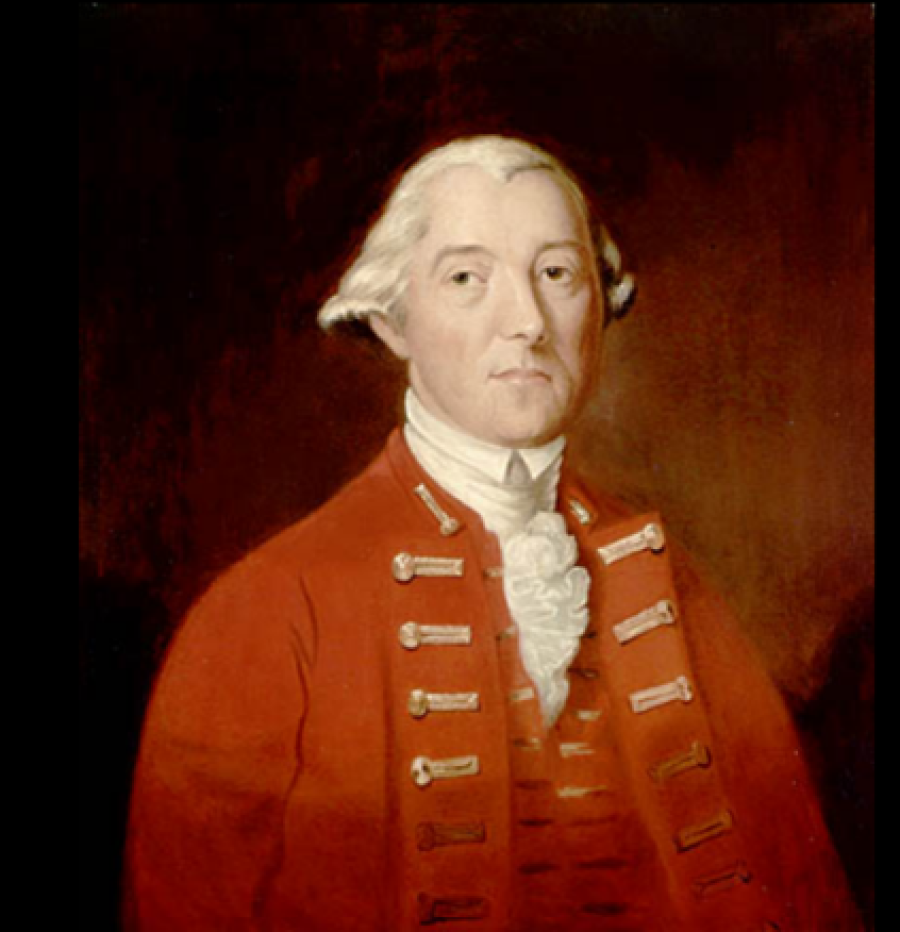

Le gouverneur Guy Carleton, espérant que cela lui gagnerait l’appui des habitants de la Province de Québec, met en place une logique de tolérance envers la religion catholique et restaure notamment l’usage des lois civiles françaises. C’est l’Acte de Québec, adopté par le Parlement britannique en 1774.

De nouvelles taxes mises en place par la Grande-Bretagne pour rembourser les dépenses de la guerre provoquent du mécontentement au sein des Treize colonies américaines. L’Acte de Québec agrandit aussi considérablement le territoire de la Province, mettant fin aux ambitions d’expansion territoriales des colonies limitrophes et des spéculateurs terriens.

Ces facteurs, combinés au fait qu’il n’y ait plus besoin de s’appuyer sur la métropole britannique pour se défendre contre la France en Amérique, conduisent le Congrès américain à initier un mouvement révolutionnaire.

L'expédition vers Québec

Au fait des intentions du Congrès américain, le gouverneur britannique Guy Carleton avait proclamé la loi martiale et mobilisé la milice sans grands volontaires. À Québec, on se prépare à l’arrivée des rebelles. Les portes de la ville ferment à 18 h et les non-résidents doivent s’annoncer. On entrepose de la nourriture pour soutenir un siège jusqu’au printemps. Des maisons sont brûlées pour ne pas offrir aux rebelles d’endroits où se cacher. L’Église avertit ses fidèles de demeurer loyaux à la couronne britannique. La population est divisée.

Dès 1774, le Congrès considère les Canadiens comme des alliés potentiels et leur tend la main en faisant circuler des lettres dans la Province de Québec. Les premiers affrontements ont lieu en avril 1775. Le 27 juin 1775, le Congrès approuve l’invasion du Canada.

Un plan pour atteindre Québec est échafaudé. Pour diviser les forces britanniques, deux remontées se feront simultanément.

Richard Montgomery et Philip Schuyler passent par le lac Champlain pour rejoindre Montréal. La remontée se déroule assez bien et est ponctuée de victoires, mais Schuyler, malade, donne éventuellement le commandement à Montgomery. Ils arrivent à Montréal à la mi-novembre.

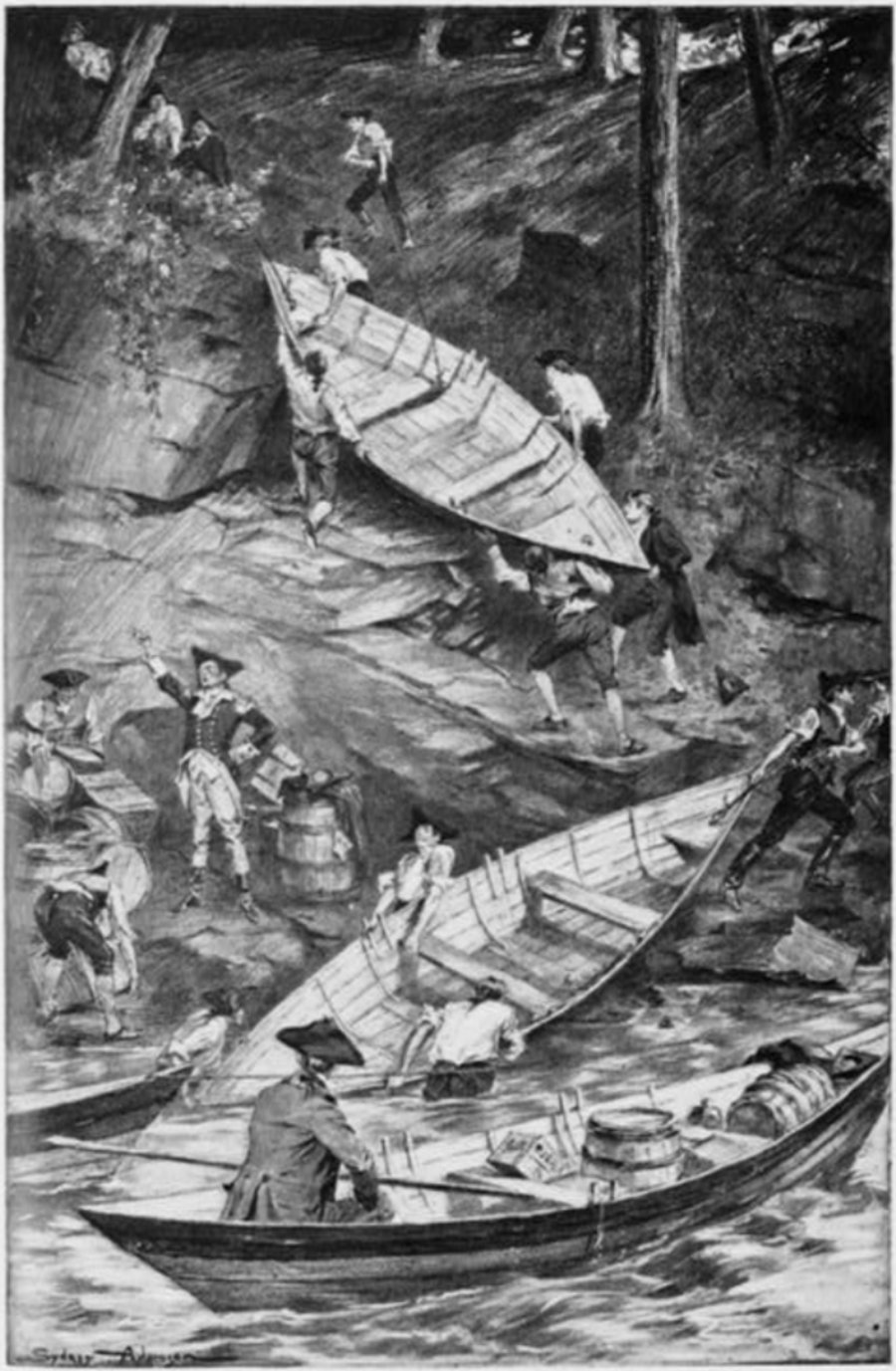

Benedict Arnold emprunte les rivières Kennebec et Chaudière. Le voyage s’avère plus long et difficile qu’il ne l’avait évalué. Les cours d’eau sont ponctués de rapides et de très longs portages. Le manque de vivres et le froid ont raison du moral et de la santé des troupes.

- 2 500 hommes pour envahir le Canada

- 1 400 hommes avec les généraux Schuyler et Montgomery

- 1 100 hommes avec Benedict Arnold

L’expédition entre contact avec les habitants Canadiens et avec certaines communautés des Premières Nations, dont les Abénaquis d’Odanak et les Penawapskewis. Des guides abénaquis leur sont d’une aide essentielle pour avancer dans ce terrain méconnu. Ils permettent notamment aux troupes d’Arnold de trouver le village de Sartigan (aujourd’hui Saint-Georges de Beauce), et de se procurer la nourriture nécessaire pour poursuivre le trajet.

Après un voyage ayant duré environ deux mois plutôt que les vingt jours estimés et la perte de centaines d’hommes, morts ou ayant rebroussé chemin, Arnold rejoint enfin la rive sud de Québec. Durant la nuit du 13 au 14 novembre, il traverse le fleuve et gravit la falaise à l’Anse-au-Foulon pour se retrouver sur les plaines d’Abraham. Des rebelles s’installent à l’Hôpital général, en basse-ville près des murs de la ville, où les religieuses sont forcées de cohabiter avec eux.

Arnold demande sans succès la reddition de la ville dès son arrivée. Ses hommes étant affamés et affaiblis, il se replie vers l’ouest en attendant l’armée de Montgomery. Elle arrive enfin au début décembre.

- + de 1 000 rebelles américains sur les plaines d’Abraham

- 1 650 hommes du côté britannique pour défendre Québec

- 357 soldats de l’armée régulière

- 450 marins

- 543 miliciens canadiens

- 300 miliciens anglophones de la garnison

Le siège de 1775

Le 4 décembre, plusieurs compagnies de rebelles reviennent prendre place sur les plaines d’Abraham et à certains endroits dans les faubourgs de Québec. De nouvelles tentatives sont faites pour demander au gouverneur Carleton la reddition de la ville, en vain. Ils n’obtiennent même pas de réponse à leurs demandes.

Le 9 décembre, les rebelles commencent à bombarder Québec depuis les batteries des plaines d’Abraham, de Saint-Roch et de la porte Saint-Jean.

Un siège en hiver comporte son lot d’ajustements par rapport à une campagne habituelle. Du 8 au 14 décembre, les troupes s’affairent à construire une batterie sur les plaines d’Abraham. La terre est glacée. Trop dure, ils ne peuvent ni y creuser des tranchées, ni l’utiliser pour des ouvrages défensifs. En lieu et place, ils doivent prendre de la neige ou remplir les structures d’eau pour qu’elle gèle. L’expérience leur prouvera quelques jours plus tard que ce n’est pas suffisant et bien moins solide.

Les Britanniques ne sont pas le seul ennemi des rebelles. En plus des attaques d’artillerie, les troupes américaines doivent se préoccuper de la variole, qui fait de plus en plus de victimes. Les soldats ont si peur d’en tomber malades que plusieurs s’inoculent eux-mêmes, malgré l’interdiction de le faire de leurs officiers. Comme ils ne s’isolent pas, plusieurs attrapent réellement la maladie.

L'attaque du 31 décembre 1775

Les heures sont comptées. Les contrats de la majorité des soldats seront échus le 1er janvier. On souhaite profiter de la prochaine tempête de neige pour initier une attaque.

Avant l’aube, le 31 décembre, les rebelles se préparent. Montgomery prévoit des actions sur deux fronts. D’abord en haute-ville, sur le Cap-Diamant et à la porte Saint-Jean : il s’agira de feintes pour causer une distraction. La vraie attaque aurait lieu en basse-ville, par le nord et le sud simultanément.

Montgomery attaque par le sud aux pieds du Cap-Diamant. Avançant difficilement entre les énormes blocs de glace rejetés par la marée sur le rivage et le vent glacial, ses troupes réussissent à progresser, mais sont rapidement repérées près de place Royale. Montgomery est blessé mortellement. Ses hommes retraitent peu de temps après.

Arnold a la charge de l’attaque au nord par Saint-Roch. Son détachement est composé de rebelles américains, de Canadiens et de combattants des Premières Nations. Pris dans la neige, le canon qu’ils transportaient sur un traîneau doit être abandonné. Subissant les tirs britanniques provenant des remparts, les troupes longent ensuite la falaise vers Sault-au-Matelot. Arnold est blessé à la jambe durant l’assaut, et est forcé de se retirer pour être soigné. Les Britanniques, ayant compris la ruse de la haute-ville, prennent en souricière le reste des hommes et les capturent.

Vers 10 h, la victoire britannique est déclarée. C’est la première défaite des rebelles durant la guerre d’Indépendance.

Le siège de 1776

Les Britanniques demeurent dans la ville dans l’attente du retrait des Américains. Les rebelles capturés durant la bataille du 31 décembre sont envoyés au Séminaire de Québec et au Monastère des Récollets. Certains prisonniers tentent de s’évader.

À l’extérieur des murs, le siège se poursuit. Arnold arrive à ériger des batteries à Pointe-Lévy, près de la rivière Saint-Charles et sur les plaines d’Abraham au début du mois d’avril. La variole continue de faire des ravages chez les soldats.

Au début mai, la situation change. Des bateaux transportant des renforts britanniques arrivent. Les prisonniers sont libérés, les Américains lèvent le siège et battent en retraite le 6 mai 1776. Dans les jours suivants, les derniers rebelles abandonnent leurs positions dans la province et se replient vers New York.

Pour maintenir l’ordre et éviter une nouvelle tentative d’invasion, les Britanniques demandent l’aide de soldats allemands, dont plus de 4 000 arrivent au port de Québec dès le début juin. Il sont suivis de milliers d’autres et joueront un rôle significatif dans la défense du Canada pendant la suite de la guerre.

En 1783, le traité de Paris met fin à la Révolution américaine, reconnaît l’indépendance des États-Unis et détermine les frontières du nouveau pays.

Aujourd'hui, sur les plaines d’Abraham, des vestiges de cette époque sont encore visibles au sommet du cap Diamant : la citadelle temporaire et un blockhaus construit à proximité.

Images :

- F.H. Wellington. Défense de Québec contre une attaque américaine, 1775. 1860. Wikimedia Commons

- Auteur inconnu. Le général sir Guy Carleton. 1923. Bibliothèque et Archives Canada

- Chadwick, Charles Wesley. Transport des bateaux aux chutes de Skowhegan / dessiné par Sydney Adamson ; plaque en héliogravure gravée par C.W. Chadwick. 1903. Bibliothèque du Congrès

- Death of Gen. Montgomery. Carte postale. Fin du 19e siècle. Commission des champs de bataille nationaux