Trois cents années se sont écoulées depuis l’arrivée de Samuel de Champlain, en 1608, sur le territoire qui deviendra Québec. Ce lieu, qui lui apparaissait central quant au développement d’alliances avec les peuples autochtones pour le commerce des fourrures, a été le point de départ de l’établissement d’une colonie au profit de la métropole française en Amérique.

Pour les gens de Québec et le gouvernement canadien, cet anniversaire est l’occasion de créer un vaste parc urbain. On organise des célébrations grandioses, qui attireront des milliers de visiteurs. Une aventure qui mobilisera non seulement la ville, mais aussi le Canada et le reste de l’empire britannique.

Origines du projet de célébration du tricentenaire de Québec

L’une des premières personnes à promouvoir un événement d’envergure pour célébrer le tricentenaire de la fondation de Québec est l’avocat et greffier de la ville Honoré-Julien-Jean-Baptiste Chouinard.

En 1904, il rédige un article à ce sujet dans le Québec Daily Telegraph, et poursuit ses représentations auprès de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB). Il y va de suggestions détaillées et ambitieuses comme une grande messe en plein air ainsi qu’une grande exposition nationale sur l’histoire, l’archéologie, l’industrie et les beaux-arts. Son idée n’attire que peu d’intérêt dans l’immédiat, mais il arrive enfin à y intéresser la Société en mars 1906.

Cependant, la SSJB ne peut financer seule un projet d’une telle envergure. Elle se tourne alors vers l’administration municipale de Québec. George Garneau, maire de la ville depuis peu, croit lui aussi que ces célébrations peuvent être un excellent prétexte d’améliorer les infrastructures de la ville et stimuler son économie. Il met alors sur pied un comité du tricentenaire dont il sera président.

On étudie aussi l’opportunité de créer un grand parc en haute-ville, sur les plaines d’Abraham, pour commémorer les affrontements ayant eu lieu 150 ans auparavant. Bien que cette idée refroidisse l’enthousiasme de certains francophones envers le projet, les démarches continuent.

Vu l’ampleur des coûts que représente un plan aussi grandiose, Garneau établit qu’il faut y faire contribuer tous les paliers de gouvernement. Cette fête ne sera pas seulement celle des Canadiens français. Après tout, selon le maire et les autres partisans du projet :

Québec est à bon droit universellement considérée comme le berceau de la nation canadienne.

Un projet coûteux

Le projet proposé par Chouinard est ambitieux : processions historiques, messe en plein air, reconstitution de l’« Abitation » de Champlain et bateaux de guerre dans le port de Québec. On souhaite aussi réaliser des initiatives comme restaurer les fortifications, construire un musée d’histoire et surtout aménager le grand parc des plaines d’Abraham. Des idées qui demanderont des investissements majeurs.

Garneau débute les représentations auprès du premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier, pour le convaincre d’investir dans le projet. La délégation qui l’accompagne comprend le recteur de l’église anglicane St. Matthew’s, un représentant de la Literary and Historical Society of Quebec ainsi que Chouinard, à titre de secrétaire. On souhaitait que les ambassadeurs du projet reflètent le caractère bilingue et les deux confessions religieuses majoritaires du Canada.

Le groupe compte également un appui de taille à Ottawa : le gouverneur général du Canada, Albert Henry George Grey, convaincu de l’importance de créer un parc commémoratif des combattants britanniques et français de 1759 et 1760. Il milite pour que les bâtiments qui entraveraient la création du parc, comme la prison commune de Québec, l’observatoire astronomique et l’armurerie Ross près de la tour Martello 1 soient détruits. Il souhaite également qu’on y érige une statue colossale, l’Ange de la paix, qui serait plus haute que la statue de la Liberté. Il part en quête des fonds nécessaires auprès des provinces canadiennes et dans le reste de l’empire britannique avec l’objectif d’amasser deux millions de dollars.

Laurier accepte finalement que le gouvernement fédéral contribue financièrement aux fêtes, à la condition que leur organisation soit placée sous l’autorité d’une commission fédérale et que la province de Québec y contribue aussi financièrement.

- 300 000 $ du gouvernement fédéral

- 100 000 $ du Québec

- 100 000 $ de l'Ontario

- 50 000 $ de la ville de Québec

Des délais retardent l’adoption du projet de loi qui créera cette commission. Laurier propose donc que les fêtes se déroulent en 1909, en même temps que l’inauguration prévue du pont de Québec. Son écroulement en août 1907 oblige à revoir l’échéancier. Le 10 janvier 1908, on confirme que les fêtes du tricentenaire du Québec se dérouleront bel et bien cette année. Il reste 6 mois au comité exécutif pour organiser les grandes festivités.

Le 17 mars 1908, la loi créant la Commission des champs de bataille nationaux de Québec est enfin sanctionnée. Garneau en est le premier président. La Commission doit non seulement organiser les fêtes du troisième centenaire de Québec, mais obtient aussi les pouvoirs de faire l’acquisition des terrains destinés à l’établissement du parc national.

Des citoyens mobilisés

La quantité de travail à accomplir d’ici juillet 1908 est immense. Heureusement, dès 1906, plusieurs comités avaient été formés pour préciser et mener à bien le projet.

Le comité d’histoire et d’archéologie, sous la direction de l’historien Thomas Chapais, est responsable des plaques commémoratives, timbres et médailles souvenirs et surtout de l’exactitude historique des éléments représentés, comme la reproduction du bateau Don de Dieu sur lequel Champlain était arrivé à Québec.

Ils mènent aussi l’organisation des grands spectacles historiques, ou pageants, qui auront lieu sur les plaines d’Abraham. Vu l’ampleur d’un tel déploiement, on confie la direction des spectacles à Frank Lascelles, un artiste d’Angleterre qui avait organisé le pageant d’Oxford l’année précédente.

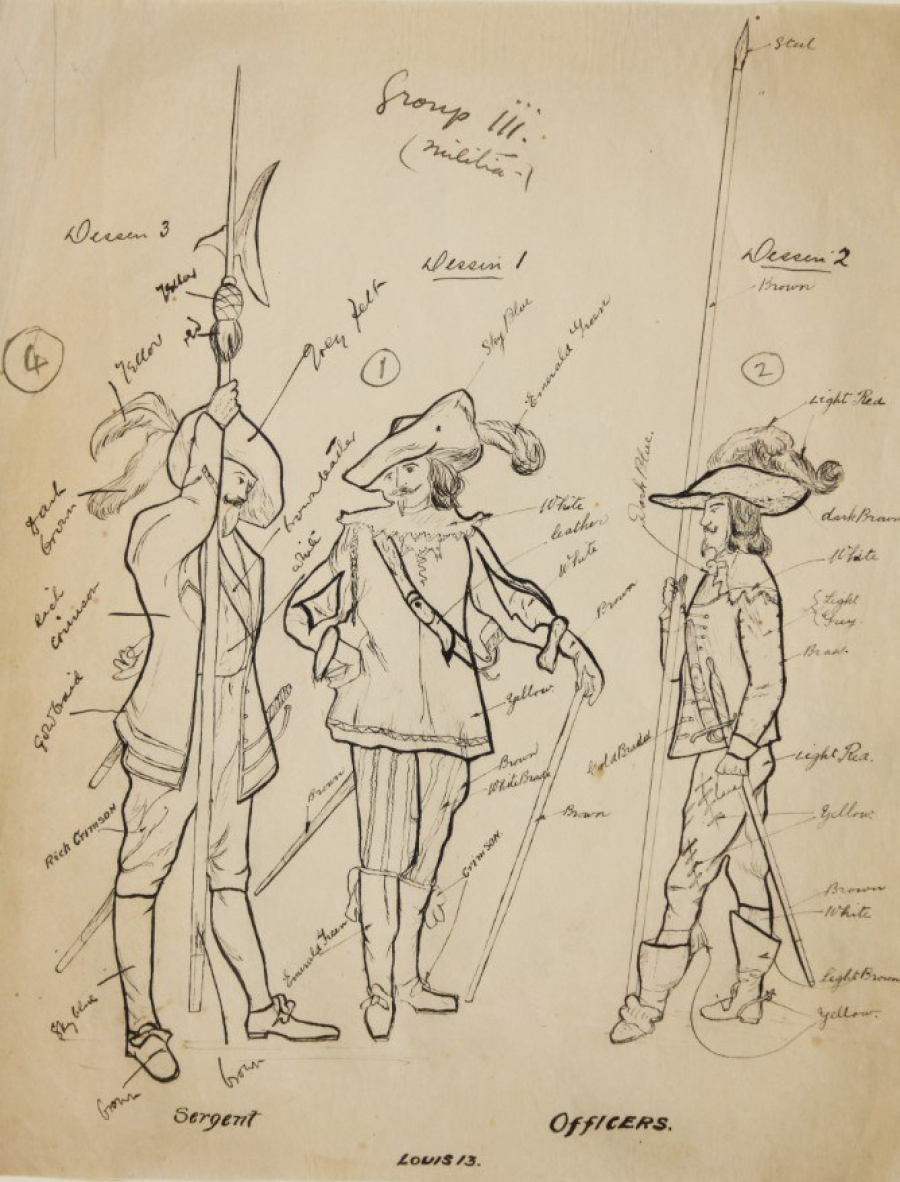

D’autres grands noms de Québec y participent également, dont le peintre Charles Huot, ayant le soin de dessiner les costumes des personnages des spectacles historiques. Le chef d’orchestre et compositeur Joseph Vézina prépare la musique qui accompagnera certaines des scènes, et l’historien et journaliste, Ernest Myrand, les dialogues et discours. Il faut aussi recruter des milliers d’acteurs et figurants, puis confectionner leurs costumes.

Les autres comités sont aussi à pied d’œuvre. Le Comité de logement et hôtelleries doit user d’ingéniosité pour réussir à loger les touristes attendus par milliers. Les hôtels et les chambres chez les particuliers ne suffiront pas. On décide donc de bâtir une « ville des tentes ». Sur les plaines d’Abraham, 750 tentes sont dressées permettant d’accueillir 3 200 personnes.

Toute la ville est décorée. Des banderoles ornent les édifices et les particuliers sont invités à orner leur maison. Les drapeaux qui flottent au vent et des références au passé de la ville sont visibles un peu partout.

- 1 spectacle naval

- 1 messe en plein air

- 1 grande revue militaire

- 8 spectacles historiques

Québec en liesse

Les festivités se déroulent du 19 au 31 juillet 1908. Des touristes et dignitaires de partout affluent vers Québec. Ce sont les membres de l’Association de la Jeunesse canadienne-française qui ouvrent le bal avec une procession vers le monument de Champlain.

Le prince de Galles lui-même, futur roi George V, est présent pour représenter le roi du 22 au 29 juillet. Des milliers de personnes affluent sur les plaines d’Abraham, sur les pentes de la Citadelle et le flanc des falaises pour le voir arriver par le fleuve. Il participe aux festivités ayant lieu un peu partout dans la ville.

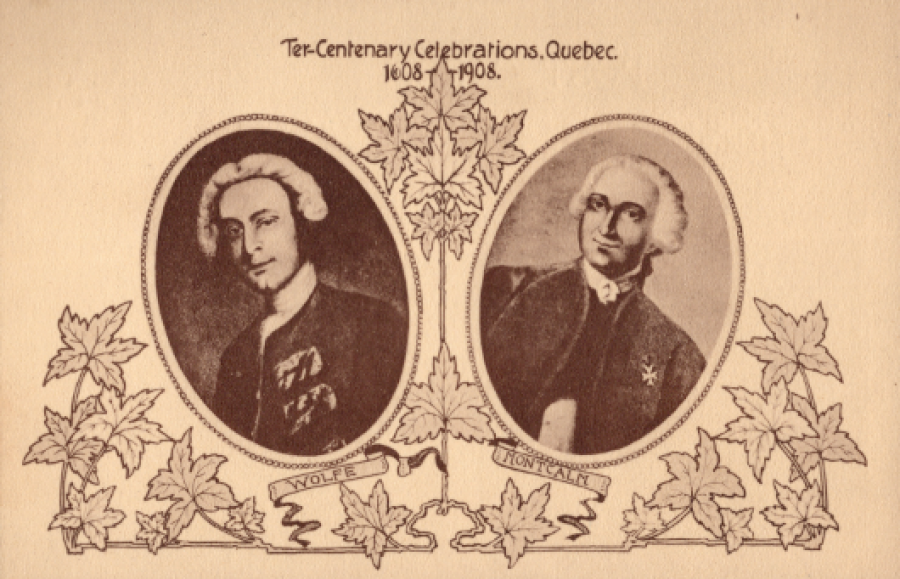

L’activité la plus populaire des fêtes a lieu sur les plaines d’Abraham. Ce sont les grandes reconstitutions historiques des moments marquants de l’histoire de Québec et de la Nouvelle-France. Ces pageants mettent en scène les personnages connus, de Jacques Cartier aux généraux Wolfe et Montcalm, des pans de l’histoire religieuse et militaire et plusieurs chansons populaires canadiennes françaises.

- 4 500 figurants costumés

- 10 000 spectateurs par pageant

Les fêtes du tricentenaire de Québec sont une réussite et une grande fierté, qui ont fait vivre une effervescence à la ville. Pendant ces célébrations, la présence du représentant du roi a été l’occasion de réaffirmer dans les discours publics la volonté de faire des plaines d’Abraham un véritable parc.

Le parc des Champs-de-bataille est le legs le plus important de ces célébrations. Il témoigne à la fois de l’importance historique du site et de l’attachement, toujours vivant aujourd’hui, des gens de Québec aux plaines d’Abraham.

À lire aussi

-

Une collection unique sur le tricentenaire de Québec acquise par la Commission des champs de bataille nationaux

La Commission des champs de bataille nationaux est fière d’annoncer l’acquisition de la collection Jean François Leclerc sur le tricentenaire de la ville de Québec. Cette collection incomparable comprend plus de 550 pièces liées aux festivités de 1908, dont l’organisation faisait partie du mandat initial de la Commission.

Lire l’article