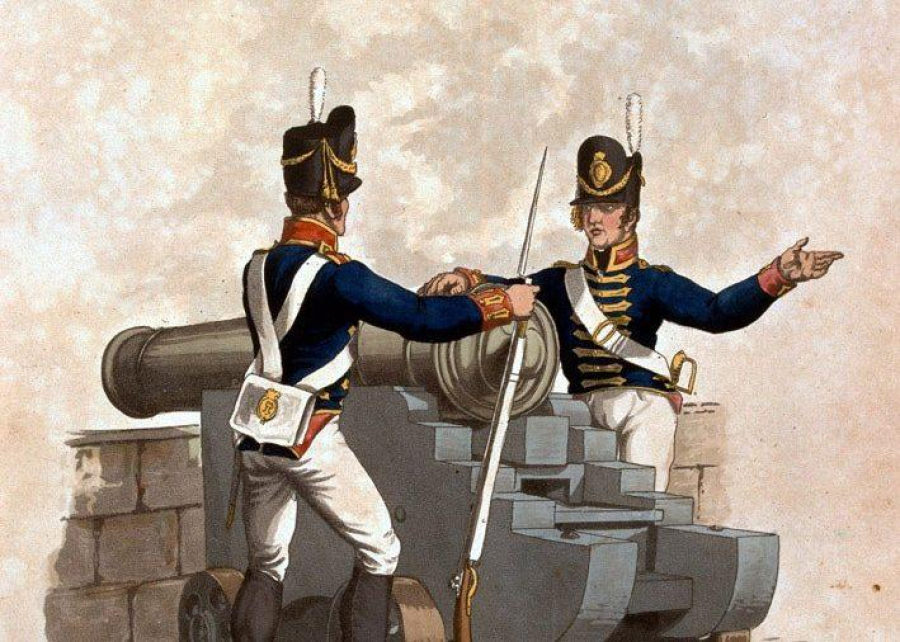

Le régiment du Royal Artillery

À Québec, la garnison britannique est présente de la Conquête jusqu’au départ des troupes en 1871. Les soldats font partie du paysage de Québec, surtout en haute-ville et à l’intérieur des murs. Les troupes ont un impact sur les activités économiques, l’occupation du territoire, et influencent les loisirs. Les habitants de la ville croisent des soldats au quotidien, notamment lors des manœuvres de parade et des exercices militaires qui ont souvent lieu au parc de l’Artillerie et sur les plaines d’Abraham.

- 112 années de présence militaire britannique

- 1500 soldats postés en moyenne à Québec

Le Royal Regiment of Artillery est l’un des régiments assignés à la défense de Québec durant toute cette période. Il est le principal régiment responsable de l’utilisation des canons et autres pièces d’artillerie. Le maniement de l’artillerie comporte des particularités qui commandent des connaissances spécifiques, distinctes de celles nécessaires dans l’infanterie. C’est pourquoi les personnes qui souhaitent gravir les échelons dans le Royal Artillery doivent en apprendre les rudiments théoriques et pratiques au collège Woolwich, en Angleterre. Une formation de deux à trois ans qui permet aux futurs officiers de maîtriser les mathématiques, dont la géométrie et la trigonométrie. C’était d’ailleurs le cas de James Pattison Cockburn, officier d’artillerie et célèbre aquarelliste ayant peint plusieurs scènes de Québec au 19e siècle.

Pour défendre Québec contre la menace américaine dans le contexte de la guerre de 1812, quatre tours Martello sont construites sur les plaines d’Abraham. Ces tours sont l’un des lieux de la ville où sont stationnés les soldats du Royal Artillery Regiment en garnison.

Le recrutement

Lorsqu’un homme s’enrôle dans l’armée britannique, il est approché par un recruteur, le plus souvent en Grande-Bretagne, mais parfois aussi dans les colonies, dont le Canada. Il doit avoir entre 18 et 25 ans et être en bonne santé. Pour les artilleurs, la taille minimale est de 5 pieds 6 pouces (1,68 mètre), ce qui est un peu plus grand que pour le soldat d’infanterie. Pour pouvoir recruter plus d’hommes en temps de guerre, l’armée est parfois flexible sur ces conditions.

Récit de l’enrôlement d’Alexander Alexander, 1801 [Traduction]

Après avoir trinqué à la santé de Sa Majesté, […] le sergent m’a demandé d’aller voir un chirurgien, qui habite sur la Grand-Rue, pour être examiné. […] Je craignais de ne pas être accepté, alors j’ai ressenti une pointe de satisfaction lorsque le chirurgien a déclaré que j’étais un jeune homme en bonne santé, actif et apte au service.

Les raisons qui poussent quelqu’un à devenir soldat sont nombreuses. Pour la plupart, l’armée offre une stabilité certaine : elle leur procure des vêtements, un revenu, un logement et l’espoir de gravir les échelons. Leur statut leur permet aussi de voyager à travers l’empire britannique, ce que la majorité des civils n’a pas la possibilité de faire au 19e siècle. Cependant, le salaire que reçoit le simple soldat n’est pas très élevé, notamment parce que l’armée prélève de son salaire des montants pour la ration, l’achat et l’entretien des vêtements et des armes obligatoires, etc.

Les soldats s’engagent pour plusieurs années, la durée de l’engagement variant selon les époques, soit de quelques années à un engagement à vie. Ils changent fréquemment de lieu, alternant entre ville et milieu isolé pour éviter de s’implanter et de s’attacher à l’endroit.

En s’enrôlant, ils abandonnent une partie de leur liberté. Ils doivent demander une permission spéciale pour se marier ou pour amener leur famille au Canada s’ils en ont une. Les femmes qui accompagnent ainsi l’armée s’occupent, par exemple, de la lessive et des malades en échange d’une demi-ration.

La vie des soldats dans les tours Martello

Le soldat est habituellement en garnison dans une tour Martello pour un mois. Il amène avec lui ses vivres pour toute cette période ; les occupants de la tour doivent être en mesure de subir un siège durant 30 jours.

Les soldats ne disposent pas de quartiers privés. Leur espace de vie se limite à la caserne, qui est l’étage principal. C’est là qu’ils cuisinent, mangent, dorment et passent une partie de leur temps libre.

Les militaires mettent leurs rations en commun pour préparer les repas. Le régiment fournit une grande marmite et une louche de service. Chaque soldat doit fournir ses couverts, composés d’une assiette, d’une tasse, d’une cuillère et d’un couteau. Les rations de nourriture comprennent généralement de la viande salée, de la farine, un peu de beurre ou du fromage, des pois secs, du riz ou de l’avoine.

Ces « rations salées » sont importées de Grande-Bretagne. Selon la disponibilité, cette ration peut être remplacée par des aliments plus frais, comme du pain ou de la viande fraîche. S’ils souhaitent ajouter des légumes, ils doivent se les procurer eux-mêmes et les payer à même leur solde. Ils prennent habituellement deux repas en commun dans la journée, à la longue table qu’on retrouve à la caserne. Le fait de manger très peu de légumes et de fruits frais, en plus des conditions de promiscuité dans les tours, est propice aux maladies comme le scorbut.

Les soldats s’abreuvent dans des puits à proximité des tours 1, 2 et 4. La tour Martello 3 n’a pas de puits à proximité : les soldats doivent apporter l’eau sur une plus grande distance. Il y a bien des réservoirs collectant l’eau de pluie au sous-sol des tours Martello ; cependant il s’agit d’eau stagnante, à n’utiliser qu’en cas de siège pour refroidir les canons.

L’étage de la caserne est éclairé grâce à des lampes à l’huile accrochées aux murs et dispose d’un foyer, pour se chauffer et cuisiner. Le plafond est voûté et supporté par une large colonne centrale, contre laquelle les soldats posent leurs fusils lorsqu’ils n’en ont pas besoin. Ils dorment dans des couchettes à deux étages. Le régiment fournit une paillasse, changeable chaque année, et une couverture de laine grise. Chaque soldat doit avoir un havresac contenant ses effets personnels identifiés et prendre soin de son uniforme.

Les loisirs sont peu diversifiés : il s’agit surtout de jouer aux cartes, aux dés et aux dominos ainsi que de boire de l’alcool. Les désordres attribués à l’alcool sont d’ailleurs la cause la plus fréquente d’inconduite chez les soldats en garnison à Québec.

Une partie de la journée du soldat est consacrée à la tenue d’exercices militaires et à diverses tâches. L’été, trois périodes de travail sont prévues, alors qu’il n’y en a que deux l’hiver. Le couvre-feu est à 21 h l’hiver, et 22 h l’été.

En plus des exercices de maniement d’armes et de mouvements en bataillons, les artilleurs s’exercent évidemment au tir de canon. Leurs tâches comprennent aussi l’entretien des canons. Un capitaine visite la tour une fois par semaine pour vérifier si les munitions sont prêtes et si les canons et leurs affûts sont en ordre. Il arrive souvent que les artilleurs aient d’autres occupations en plus de leurs tâches militaires, ce qui leur permet d’avoir un petit revenu supplémentaire.

La discipline

Comme on peut facilement s’en douter, le respect de la discipline est d’une importance capitale dans l’armée. Le non-respect des règles occasionne des punitions sévères destinées à décourager les confrères de tenter la même chose. Des manquements mineurs peuvent mener à des corvées supplémentaires, par exemple, ou à des interdictions de sortie. Un soldat surpris à être ivre en service ou manquant de respect à son supérieur reçoit comme peine des coups de fouet pouvant se compter par centaines. Pour des offenses plus graves, le soldat peut être emprisonné, déporté ou subir la peine de mort. En temps de guerre, les peines sont plus sévères.

Aujourd’hui, en vous baladant sur les plaines d’Abraham, vous apercevrez peut-être des soldats dans leur uniforme bleu aux revers rouges ; ce sont les guides-animateurs et guides-animatrices de la Commission des champs de bataille nationaux, qui font revivre la vie des soldats en 1814 aux groupes scolaires du Québec et d’ailleurs!