Les plaines d’Abraham au cœur du système défensif de Québec

Dès la fondation de Québec, les autorités françaises se préoccupent de la défense du nouvel établissement. Bien qu’assez modeste au 17e siècle, le système défensif de la ville s’améliorera au fil du temps pour faire de Québec au 19e siècle une réelle cité fortifiée. Or, pour que ce système soit efficace, il doit pouvoir profiter des avantages naturels que lui offre la topographie du territoire. Parmi ceux-ci, on pense notamment au promontoire de Québec et, plus particulièrement, à son point le plus élevé, les plaines d’Abraham.

En 1985, Québec est officiellement reconnu par l’UNESCO comme ville du patrimoine mondial. La ville doit cette distinction en grande partie à la conservation de ses fortifications.

Dès la fondation de Québec, les autorités françaises se préoccupent de la défense du nouvel établissement. Bien qu’assez modeste au 17e siècle, le système défensif de la ville s’améliorera au fil du temps pour faire de Québec une réelle cité fortifiée au 19e siècle. Or, pour que ce système soit efficace, il doit pouvoir profiter des avantages naturels que lui offre la topographie du territoire. Parmi ceux-ci, on pense notamment au promontoire de Québec et, plus particulièrement, à son point le plus élevé, les plaines d’Abraham.

Les fortifications françaises

Les premiers ouvrages de fortification sur le promontoire de Québec remontent à la fin du 17e siècle. En 1690, la ville se dote d’une première enceinte, une palissade de bois flanquée de quelques bastions de pierre pour protéger son côté ouest. Trois ans plus tard, devant la rumeur d’une attaque anglaise, le gouverneur Frontenac et l’intendant Champigny autorisent la construction d’une seconde enceinte :

L’ancienne enceinte de bois est remplacée par un mur en maçonnerie et une redoute s’élève sur les berges de la rivière Saint-Charles de même qu’une autre sur les hauteurs du cap Diamant.

Les travaux, supervisés par le chevalier Boisberthelot de Beaucours, sont néanmoins critiqués par le nouvel ingénieur de la colonie, Jacques Levasseur de Neré, débarqué en 1694. Ce dernier reproche à Beaucours d’avoir construit sa fortification en deçà des hauteurs du cap Diamant. De plus, l’ingénieur juge la redoute située sur les Hauteurs insuffisante pour empêcher un ennemi d’occuper ce lieu stratégique. Levasseur va donc tenter de corriger les lacunes des ouvrages de Beaucours en construisant notamment des retranchements sur le sommet du Cap et en débutant des travaux pour une nouvelle enceinte.

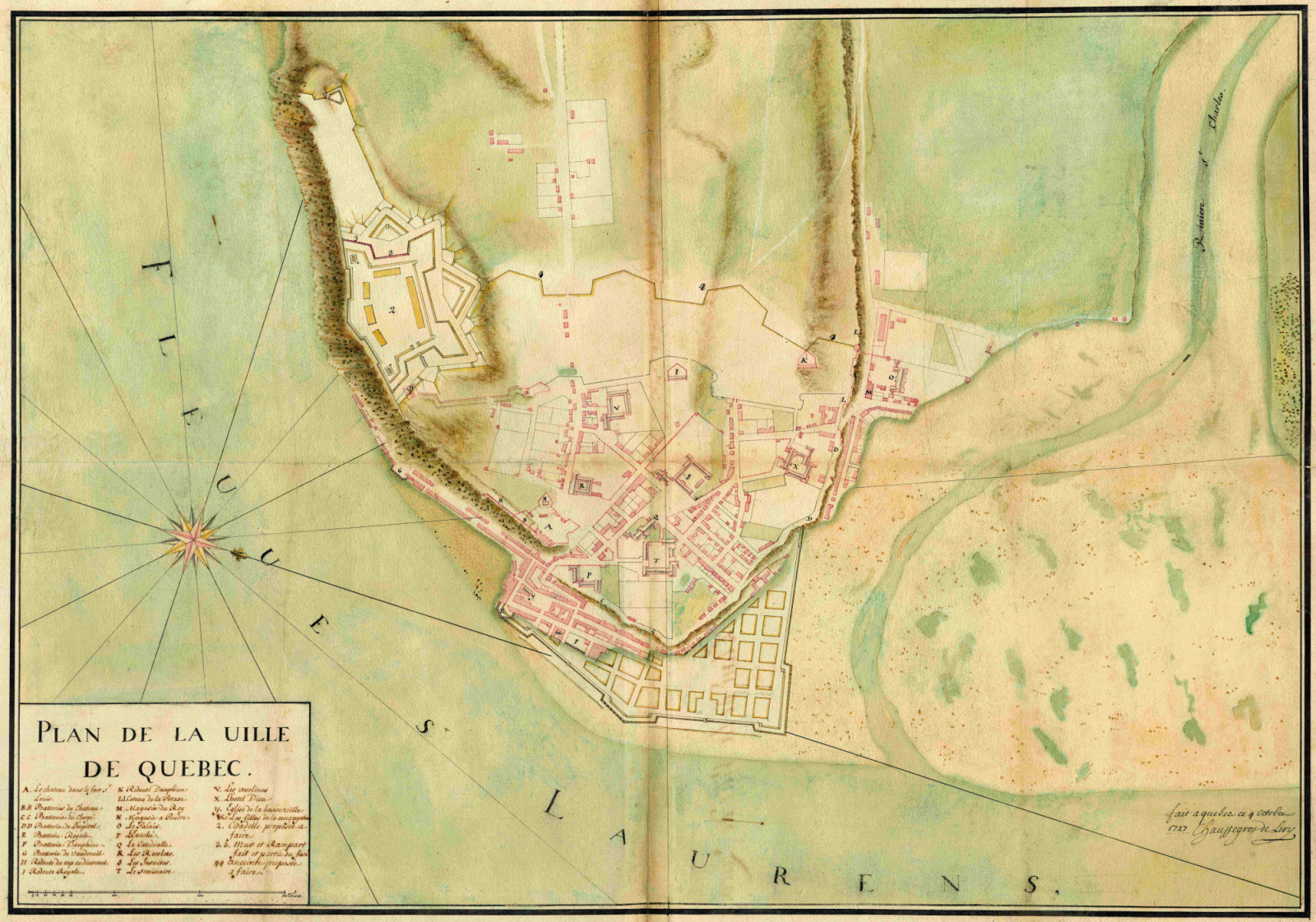

En 1716, débarque en Nouvelle-France un nouvel ingénieur du roi. Il s’agit de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry qui occupera cette fonction jusqu’à sa mort en 1756. Celui-ci dessine au cours de sa carrière plusieurs plans de fortification de Québec. Il propose également, durant ses premières années passées dans la colonie, de construire une citadelle sur les hauteurs du cap Diamant. Or, ce projet restera lettre mort faute des fonds nécessaires et dû également au manque de volonté de la métropole. Sous la gouverne de Maurepas, Secrétaire d’État à la Marine de 1723 à 1749, le Conseil de la Marine oriente sa stratégie de défense de la colonie non plus uniquement sur la défense de la capitale, mais également sur celle de Louisbourg et de Montréal. La métropole finance dorénavant la fortification de ces deux villes au détriment de Québec.

La situation évolue néanmoins à partir de 1745. À cette date, la forteresse de Louisbourg tombe aux mains des Britanniques. Cet événement provoque un climat de panique à Québec. La population presse le gouverneur d’améliorer les défenses de la ville. Une assemblée, comprenant le gouverneur, l’intendant, les principaux officiers, l’évêque, de même que quelques représentants des marchands et des négociants, décide d’élever une nouvelle enceinte. Chaussegros de Léry redessine de nouveaux plans qui intègrent notamment les bastions construits par Levasseur de Néré sur les hauteurs du cap Diamant. Il revient également avec l’idée de construire une citadelle, mais encore sans succès. D’ailleurs, la décision d’entreprendre ces travaux se prend à l’insu des autorités métropolitaines qui n’auront d’autres choix que de finalement les approuver et d’en financer une partie. Le reste sera l’affaire des coloniaux.

En 1759, à l’aube du siège de la ville par les troupes du général James Wolfe, l’enceinte de Léry n’est toujours pas terminée. Plusieurs facteurs expliquent ces retards: travaux menés à la hâte et sans trop de planification, dépassement de coûts, changement de plans en cours de réalisation, etc. D’ailleurs, cette fortification ne sera pas déterminante dans la défense de la ville en 1759. Au contraire, dès que les Britanniques se rendent maîtres des hauteurs d’Abraham au matin du 13 septembre, la ville devient très vulnérable, voire indéfendable.

Les fortifications britanniques

Après leur installation dans la ville, suivant la reddition de Québec le 18 septembre 1759, les autorités britanniques procèdent à l’inspection des fortifications. Elles confient la tâche à l’ingénieur Patrick Mackellar qui conclue au piètre état de l’enceinte de Chaussegros de Léry, en partie à cause de l’inachèvement de celle-ci. Pour y remédier, le gouverneur James Murray ordonne en 1760 que l’on termine les remparts et que l’on construise une série de sept blockhaus sur le promontoire. Le gouverneur propose également la construction d’une citadelle mais, comme ce fut le cas pour ses prédécesseurs français, la métropole ne donne pas suite au projet faute des fonds nécessaires.

Les Britanniques comprennent très rapidement l’importance d’occuper les hauteurs d’Abraham. Ils en ont la preuve lorsque les Américains choisissent d’y établir leur camp et des batteries lors de l’invasion du Canada en 1775-1776. Cette attaque américaine, même si elle fut un échec pour les agresseurs, motive néanmoins les autorités coloniales à repenser le système défensif de la ville. Frederick Haldimand, gouverneur du Canada de 1778 à 1786, fait dresser une carte topographique du cap Diamant. Pour des raisons de coûts, il hésite cependant entre des ouvrages temporaires (en bois) et des ouvrages permanents (en maçonnerie). Même si la première option déplaît aux ingénieurs, c’est celle qui sera retenue.

Les travaux débutent en 1779 et sont dirigés par l’ingénieur William Twiss. Batteries, redoutes, retranchements et bastions sont construits sur le promontoire de Québec. Ce qui est néanmoins le plus remarquable des travaux de Twiss demeure la construction d’une citadelle sophistiquée, dite citadelle temporaire, sur les hauteurs du Cap. Celle-ci intègre les ouvrages français et notamment les bastions de la Glacière et du Cap.

En raison notamment de la rareté de la main d’œuvre spécialisée de même qu’aux rigueurs de l’hiver, les travaux de Twiss avancent très lentement. Ceux-ci sont même interrompus en 1783 lors de la signature du traité de Versailles entre l’Angleterre et les États-Unis. Si ce traité met fin aux hostilités, le répit est de très courte durée. Le contexte politique en Europe et en Amérique ravive les tensions entre Britanniques, d’une part, et Français et Américains de l’autre. Celles-ci conduiront les autorités coloniales à encore une fois réévaluer et repenser le système défensif de la ville. Mais une chose ne change pas: l’importance stratégique des hauteurs d’Abraham.

L’ingénieur en charge de revoir les fortifications de Québec à la fin du 18e siècle est Gother Mann. Son plan se divise en quatre points :

Construire un rempart qui ceinture entièrement la haute-ville, et non plus seulement son flanc ouest;

Occuper les hauteurs d’Abraham;

Protéger l’enceinte de Chaussegros de Léry par des ouvrages défensifs auxiliaires;

Construire une citadelle.

À l’instar de ses prédécesseurs, Gother Mann ne recevra pas les fonds nécessaires à ses ambitions. Tout au plus pourra-t-il construire, avant de quitter le Canada en 1804, quelques poudrières et la porte Prescott de la côte de la Montagne, ainsi que réparer l’enceinte de Léry. Ses plans ne tomberont pas pour autant aux oubliettes. Au contraire, ce sont eux qui seront utilisés durant les trois premières décennies du 19e siècle pour faire de Québec une réelle citée fortifiée.

C’est de nouveau la menace d’une invasion américaine qui relance le projet de fortifier Québec au début des années 1800. En raison du blocus continental mené par Napoléon en Europe, Londres doit compter sur le Canada pour lui fournir du bois, voire des navires. Conséquemment, la défense de la colonie s’avère cruciale. Cela prendra plus de 25 ans avant de compléter les plans élaborés par Mann. La première tâche sera d’élever les remparts entourant la Haute-Ville, au haut de la falaise. Sans attendre l’avis de Londres, le gouverneur Craig donnera ensuite son accord à la construction d’ouvrages auxiliaires dans le fossé devant la porte Saint-Louis de même qu’à l’érection de quatre tours Martello. Celles-ci, dont la construction débutera en 1808, seront terminées deux ans plus tard, exception faite de la tour 4 qui ne sera complétée qu’en 1812. Enfin, la citadelle est mise en chantier en 1820 pour être achevée en 1831. Il ne restera plus après cette date qu’à ajouter des bâtiments auxiliaires (hôpital, prison, etc.).

Depuis la fondation de Québec jusqu’au milieu du 19e siècle, les plaines d’Abraham ont représenté un lieu stratégique pour la défense de la ville. Dominant en hauteur la ville et le fleuve, principale voie de communication, les autorités coloniales, françaises comme britanniques, ont vu en ce site la clé de voute du système défensif de Québec. Or, des contraintes de coûts et de main d’œuvre ont freiné leurs ambitions.

Assez modeste sous le régime français, l’occupation des hauteurs d’Abraham fut plus importante sous le régime britannique : plusieurs blockhaus, une citadelle temporaire, quatre tours Martello et une citadelle permanente. Des fouilles ont été entreprises à l’été 2006 et se sont poursuivies en 2007 dans le but de mettre à jour les vestiges de l’un des sept blockhaus (celui situé sur les hauteurs du cap Diamant). On peut également observer encore aujourd’hui sur les Plaines le tracé du rempart de la citadelle temporaire. Quant aux tours Martello 1, 2 et 4, elles se tiennent toujours debout à Québec sont utilisées par la Commission des champs de bataille nationaux à des fins d’interprétation du patrimoine et d’animation historique. Enfin, la citadelle délimite l’extrémité est des Plaines et est aussi un lieu d’interprétation historique en plus de toujours constituer une base militaire opérée par l’armée canadienne.

Vous aimeriez aussi

Les tours Martello de Québec

Bâtiments iconiques du paysage des plaines d’Abraham, les tours Martello de Québec ont été construites entre 1808 et 1812 comme première ligne de défense de la ville fortifiée.